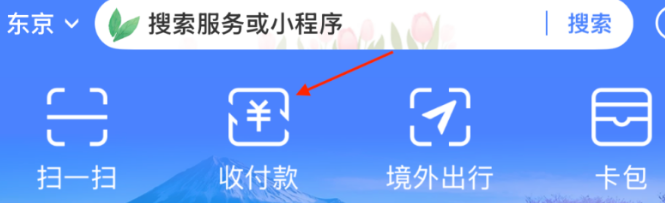

当消费者扫二维码完成支付的瞬间,很少有人意识到背后可能涉及一场精密的支付资源调度。作为支付领域的"资源整合大师",第四方支付平台(聚合支付)通过整合银行、第三方支付机构、电信运营商等多方通道,构建起覆盖线上线下的支付网络。这种创新模式不仅让"收钱吧""哆啦宝"等平台迅速崛起,更让小微商户得以享受"一码通收"的便利。

然而,支付链条的延长也带来了新的风险敞口。处于第三方支付与用户之间的"中间层"定位,使第四方支付游离于传统金融监管体系之外,成为某些不法分子的可乘之机。无锡中院近期审结的61.5亿非法经营案,正是这一监管盲区的血淋淋注脚。

被告人刘某某等三人精心设计的犯罪链条颇具"金融科技"色彩:

1、技术伪装:搭建虚假网上商城,伪装成合法电商平台接入主流支付通道

2、量嫁接:与信用卡代还APP勾结,将非法需求导入正规支付通道

3、资金腾挪:通过虚构交易完成信用卡套现,收取交易手续费

这种"技术+流量"的犯罪模式,充分利用了第四方支付的多通道整合优势。据统计,涉案资金在第三方支付平台间流转次数达23次,成功规避了单笔大额交易的监测预警。

依据中国人民银行《支付结算办法》,支付结算是单位和个人在经济活动中,使用票据、信用卡、汇兑等方式进行货币给付与资金清算的行为。银行作为支付结算和资金清算的中介机构,有着明确的法律地位。未经中国人民银行批准,非银行金融机构和其他单位不能从事支付结算业务,除非法律、行政法规另有规定。这不主犯刘某某获刑六年,追缴违法所得及罚款总额超过225万元,明确将"虚构交易+支付通道嫁接"定性为非法经营罪,

当支付工具成为犯罪工具,技术创新便背离了普惠初衷。这起震动行业的案件,既是给从业者的警示钟,也是监管升级的催化剂。唯有在创新与合规之间找到平衡点,第四方支付才能真正成为金融活水,而非投机者的掘金场。

微品微

微品微